CONTENT MARKETING DAY 2024 レポート 第5弾:記事の企画は“読後感”から──Agend編集長が語る、「届けたい感情」から逆算する記事づくり

最終更新日: 2025.07.29

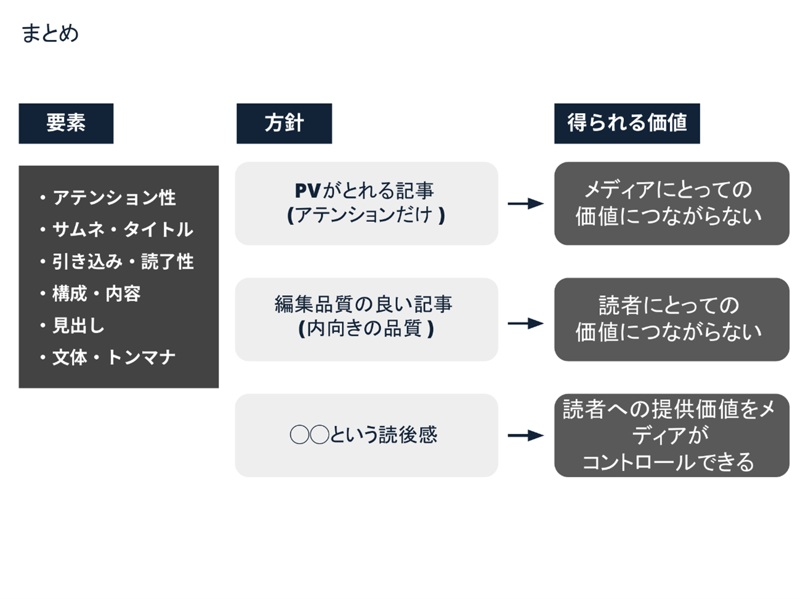

「読後感を最初に決めることが、品質を左右する」──そう語るのは、ビジネスメディアAgend編集長のフジイ ユウジ氏です。読者の心にどんな感情を残すかを出発点に記事を組み立てていく彼の編集術は、単なる情報の整理にとどまらず、読後に“意味”が残るようなコンテンツづくりにもつながる考え方です。本セッションでは、その考え方と実践の工夫が語られました。

記事の企画というと、まず「どんなテーマにするか」や「誰を取材するか」から考える人が多いのではないでしょうか。しかし、会議やチームコミュニケーションを考える仕事メディアAgend(アジェンド)の編集長フジイユウジ氏は、そうした一般的な順番とは異なる考え方を提案しています。

情報があふれる現代において、本当に価値のあるコンテンツとは「読んだあとに、どんな感情が残るか」を設計するところから始まる──その視点が、読者にとって“意味のある体験”を生み出す鍵になるのだといいます。

本セッションでは、「読後感」を軸にした記事設計の考え方と、その実践を支える具体的な工夫が語られました。

1. Agendが大切にしている“読後感ドリブン”の考え方

Agendのコンテンツづくりでは、「読後感」を軸に企画を設計する読後感ドリブン”という考え方が核になっています。記事を読んだ後、読者の心にどんな印象や感情を残したいのか──そのゴールを最初に定めることで、構成や問いの立て方、文体まで一貫した設計が可能になるのです。

フジイ氏は、「記事の品質は、どんな読後感を届けるかで決まる」と語ります。Agendでは、取材前に「共感からのスッキリ感」「驚きと納得」など、狙う感情を明確に設定。そのうえで、テンプレ的なやりとりを避け、“読者にとって価値ある話”を引き出すために、独自の問いを深掘りしていきます。

さらに、構成や見出し、タイトルもすべて読後感に整合するよう編集されます。記事の情報整理にはNotionを活用し、編集段階でそのズレを繰り返し確認するなど、読後感を基準とした品質チェックが徹底されています。

このような発想は、“完成形から逆算して設計する”という意味で、バックキャスティングに近い思考法とも言えます。記事の要素を集めてから形にするのではなく、「どんな体験を届けたいか」を起点に組み立てる──そのアプローチが、Agendらしい意味あるコンテンツを支えているのです。

2. 材料を並べるだけでは料理にならない

▲面白そうな材料をいくら足しても、ただそれだけでは料理になりません。編集では、材料をどう調理するかを通じて、記事として成立させることが求められます。

Agendの編集方針では、「面白そうな材料(要素)を足しているだけでは料理にならない」という考え方を大切にしています。たとえば、話題性のあるゲストや印象的な一言、整えられた文章などは、それぞれ魅力的な要素ですが、それらを単に寄せ集めただけでは、読者の心に残る“料理”にはなりません。読後感という設計軸に沿ってまとめてこそ、価値あるコンテンツになるとフジイ氏は語ります。

たとえば、「プロジェクトマネジメントの基本が全部わかる本」の著者である橋本さんへのインタビューでは、その考え方がよく表れていました。橋本さんはインタビュー慣れしていたため、このままではよくあるテンプレート的な内容に終始してしまう恐れがありました。そこでAgendでは、「プロジェクトマネジメントにおけるチームコミュニケーション」や「PMが存在しない現場で何が起こるのか」など、独自の視点から設計した質問を用いて、聞きたいことを徹底的に掘り下げる取材を行いました。

このとき、記事全体の設計には「あるある!→すっきり→勇気が出る」という読後感があらかじめ設定されていました。取材後の編集では、その感情の流れに沿うように素材を取捨選択し、構成や表現も丁寧に整えていきました。結果として、ノウハウの紹介にとどまらず、読者の共感と納得を引き出す記事に仕上がりました。

>>仕事の進め方がグダグダの会社はどうすればいいのか、「プロジェクトマネジメントの基本が全部わかる本」の著者に聞いてみた(外部リンク)

3. PVよりも、“誰にどう届いたか”が価値を決める

フジイ氏が強調していたのは、「記事の価値はPVの多さではなく、誰に、どんな価値が届いたかで決まる」という視点です。たとえばBtoB向けの事例記事は、多くの場合PVがそれほど伸びません。しかし、営業担当がその記事を活用し、「この業界の事例です」と顧客に送っているのであれば、それだけでも十分に価値があります。たとえ1PVでも、それが“意味のある1PV”になります。

Agendでは、こうした価値を生む読後体験を設計し、その体験を読者に届けることに注力しています。記事の評価基準を「共感できたか」「気づきがあったか」「納得できたか」といった読者側の感情に置くことで、PVの数字だけに左右されないメディア運営が可能になるのです。

また、編集方針のコントロールをインタビュイーに委ねすぎると、「話したいことが話された」だけの記事になってしまうリスクもあるといいます。Agendでは、編集側が意図を持って設計し、「どう届けたいか」を常に明確にしているからこそ、価値のある読後感が生まれます。

届けたい価値を丁寧に設計する。その意志こそが、たとえPVの数字には表れなくても、読者に深く刺さる記事を生み出す原動力になっているのです。

4. 読まれるための工夫も欠かしません──デリバリー設計のこだわり

Agendでは、「届ける工夫」も読後感を支える重要な要素のひとつと捉えています。どれほど内容に自信があっても、読まれなければ意味がありません。そのため、タイトルやサムネイル、冒頭の200文字にまで意識を向け、「誰に届けたいか」を起点に言葉選びがなされています。

藤井氏が特に重視しているのは、届けたい相手に「自分ごと」として受け取ってもらうこと。そのために、読者の感覚に寄り添ったフレーズや構成、トーンが細やかに調整されています。単に注目を集めるための引きの強さに頼るのではなく、あくまで読後感と整合した形で関心を引きつける。そのバランスに細心の注意が払われているのです。

たとえばフジイ氏は、「この記事を読みたい人はこのタイトルならクリックするか?」「このサムネイルは読者の感覚とフィットしているか?」といった観点から、読者視点でのフィット感を徹底的に検討していると語ります。「これは自分に関係ありそうだ」と感じてもらえるかどうかが、読後感の入り口をつくる第一歩になります。

また、読後感に沿ったデリバリー設計は、記事の入り口を開くだけでなく、読了後の体験にも影響を与えます。たとえば、冒頭の文章が読者の関心と重なれば、自然と本文に引き込まれ、結果として想定した読後感に導かれていきます。

Agendでは、こうした届け方の工夫もすべて「読者にどう残ってほしいか」というゴールから逆算されています。デリバリーの工夫と中身の価値が一致して初めて、“意味のある記事体験”が成立する。届けるための工夫も、読後感設計の一部として統合的に考えられているのです。

セッションのまとめと感想

藤井氏の語る「読後感ドリブン」という編集思想は、単に記事のクオリティを高めるためのテクニックではなく、読者にどんな体験を届けたいかという“意志”を持ち、コンテンツの意味や価値を設計する営みそのものです。

特に心に残ったのは、「読後感」を記事単位の品質基準にとどめず、その積み重ねによってメディア全体の印象や信頼感をも形づくっている点です。「このメディアはいつも自分の考えを整理してくれる」と読者に思ってもらえる状態は、まさに“編集方針が読後感として伝わっている”証といえるでしょう。

コンテンツの量産が容易になった今、「何を伝えるか」だけでなく、「どんな読後感を残すか」を意識して記事を設計することが、これからますます大切になっていくと感じます。“届けたい感情”から逆算して記事を組み立てるという考え方を、今後の企画や構成にも意識して取り入れていきたいと思います。

▼本セッションの内容に興味を持たれた方は、ぜひ実際の動画もご覧ください。

| CONTENT MARKETING DAY 2024 レポート 第5弾:記事の企画は“読後感”から──Agend編集長が語る、「届けたい感情」から逆算する記事づくり |

執筆:ウー・ピーター

CONTENT MARKETING ACADEMY リサーチャー

※本記事は執筆及び画像作成にあたり、ChatGPTを利用しています。

NEWS LETTERをお届けします!

コンテンツマーケティングラボの最新情報を、

定期的にEメールでまとめて、お知らせします

当月の更新情報を翌月初にお届けします。

(購読すると弊社の書籍発売イベントの特典資料をダウンロードできます)