CONTENT MARKETING DAY 2024 レポート 第4弾:AIで誰もが80点を取れる時代──価値を分けるのは、人にしかできない“ラストマイル”

最終更新日: 2025.07.29

ウイングアーク1stの野島光太郎氏が「CONTENT MARKETING DAY 2024」で語ったのは、生成AIをコンテンツマーケティングにどう活かすかという実践論。生成AIの役割を「コスト削減のサポート」と「価値創造の代替機能」に分類したものの、最終的な成果を決めるのは人間の知見を活用した「ラストマイル」だと強調しました。

生成AIの進化により、コンテンツ制作のスピードと可能性は大きく広がり、誰もが質の高いコンテンツを発信できる時代になりました。一方で、そうした成果を、さらに意味のあるものへと高めていくには、現場での経験や独自の視点をどう生かすかが重要になります。ウイングアーク1stの野島光太郎氏は、AIの「背中押し」をどう活かし、人にしかできない「ラストマイル」、そしてコンテンツマーケティングを加速させる10の問いについて語りました。

登壇者のプロフィール

|

野島光太郎 氏

広告代理店にてデザイン・アートディレクション・マーケティングを担当。

その後、一部上場企業や外資系IT企業での事業開発を経て、現在、ウイングアーク1st株式会社にて「データのじかん」「情シスのじかん」「UpdataTV」の責任者を務める。 上智大学プロフェッショナル・スタディーズ、情報経営イノベーション専門職大学、SSH(スーパーサイエンススクール)などで講師。 近著に「今さら聞けない DX用語まるわかり辞典デラックス」。 静岡県浜松市生まれ、名古屋大学経済学部卒業。 |

1. AIは背中を押してくれる存在

AIの進化は、コンテンツ制作の現場において大きな追い風となっています。

ウイングアーク1stの野島氏は、AIの役割を

「人がすることをサポートしてコストを下げる」

「人ができないことを担って価値を上げる」

という2つの視点で捉えており、本セッションではこの考え方を出発点として話が展開されました。

実際、ウイングアーク1stでは取材準備や情報の要約、記事の骨子作成といった各フェーズに適したAIを使い分けることで、スピードと精度を両立した制作体制を実現しています。

限られたリソースでもアウトプットを量産できる仕組みは、まさにAIによってもたらされた変化といえます。

一方で、AIは「人ができないことを担う」存在としても期待されています。

膨大なデータをもとに即時で応答するチャットボット、閲覧履歴に応じたレコメンド表示など、リアルタイムでの1to1施策は、AIだからこそ可能な取り組みです。

こうした技術の浸透で、かつて非現実的だった施策も実行可能になりつつあります。

たとえば従来は「面白そうだが工数がかかりすぎる」と見送られていたLINEスタンプのような施策も、いまでは手軽に実現できるようになっています。

これはまさに、コストを下げながら新たな価値を生み出す取り組みの好例です。

2. 誰でも80点の施策ができる時代に

生成AIや各種ツールの進化によって、誰もが一定水準のコンテンツを短時間で制作できる時代が到来しています。野島氏は、「質の高いアウトプットが当たり前に近づいてきている」と語り、また「誰もが80点の成果を安定的に出せる時代です」とも述べました。

かつては、経験やスキルの差が制作物の質に直結していましたが、いまやツールを活用すれば、誰もが一定水準の成果を安定的に出せる時代です。

しかしその一方で、「中身の伴わない“それっぽい”施策も増えている」と野島氏は語り、

コンテンツに意味づけがないと“何も語れない”と指摘しました。

3. “ゴミコンテンツ”の時代に問われる、語り手の信頼

生成AIの普及と、それを活用したコンテンツ制作の競争が激しさを増す中で、私たちは新たな課題に直面しています。

野島氏は、「生成AIでゴミサイトが急増して、1日に1,200本も更新される」と述べ、質より量を重視するような状況が“コンテンツの飽和”を引き起こしていると指摘しました。

誰もが一定の品質を備えたコンテンツをスピーディーに発信できるようになった一方で、一見それらしく見えるが、実質を欠いた施策が増え、AIへの過度な依存が思考の停止を招いています。

効率は上がっても、その成果が本質的な価値として受け取られにくくなっているのです。

このような時代において重視されるのは、

「誰が語っているか」「どんな経験に基づいているか」

といった“語り手の背景”です。

一次情報や実体験に裏打ちされたコンテンツこそが、読者の信頼を得て、選ばれる理由になります。

4. 人にしかできない「ラストマイル」が重要に

語れるコンテンツの価値が増す時代において、野島氏が強調したのが「ラストマイル」です。

これは、AIやビッグデータでは補いきれない最後のひと押し──人間ならではの視点や経験が求められる領域を指します。

たとえば、顧客の発言の意図をくみ取り、目の前の課題に意味づけを与えること。

試行錯誤の中から次の一手を見出すこと。

こうした属人的な行為は、AIでは再現できません。

野島氏は、「再現性の低い施策こそが、AIに勝てる領域だ」と語り、N=1の分析──一人の顧客に深く向き合う姿勢──が差別化の鍵になると指摘しています。さらに、一見“無駄”に見えるような行為の中にこそ、読者の心を動かすトリガーが潜んでいる可能性があると述べました。

また、ラストマイルは単なる最終工程ではなく、コンテンツとデータの循環を生み出す起点でもあります。

問いや経験に基づいた発信が読者の反応を生み、それが次の改善へとつながっていく。

その中心にあるのが、意味を与え、信頼を築く人間の視点です。

ラストマイルとは、感覚や直感に頼ることではなく、

「何を届けるべきか」「誰の何に応えるのか」を問い続ける力。

AIでは生み出せない、人間ならではの価値創造の源泉だといいます。

5. 今後の差別化の鍵は「問いの質」

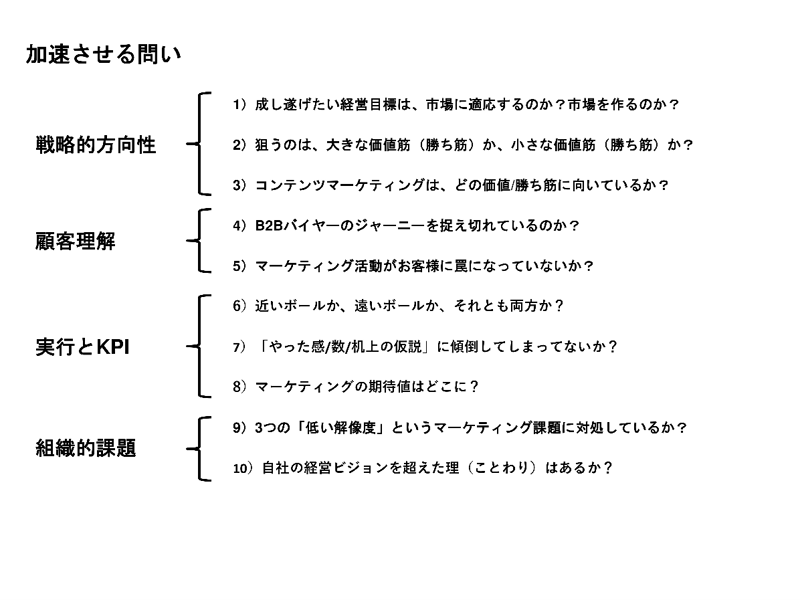

コンテンツマーケティングを加速させる「10の問い」

野島氏は、「問いが変わると日々の打ち手も変わってきます」と語り、何をするか以前に、何を問い直すかが重要だと強調しました。

施策やツールに目が向きがちな中で、本当に目指したいゴールや届けたい価値を見直す視点が、これからますます求められているという考えです。

本セッションで紹介された「10の問い」は、コンテンツマーケティングの再設計に向けた思考フレームワークです。

戦略・顧客理解・実行・組織という4つの視点から構成されており、どんな施策を選ぶかだけでなく、そもそも何を大事にするのかを考えるきっかけを与えてくれます。

たとえば、「成し遂げたい経営目標は、市場に適応することなのか? それとも新たな市場をつくることなのか?」という問いは、企業としての進む方向を見直すきっかけになります。

こうした問いに向き合うことで、日々の判断や投資の基準がより明確になります。

ツールの進化によって、誰もが一定水準のコンテンツをすばやく作れるようになった今こそ、

「何を問い、どう考えるか」が、コンテンツの質や意味を大きく左右するようになっています。

まとめと感想

いまや当たり前となった生成AIの活用において、野島氏が繰り返し強調していたのは、「AIは背中を押してくれる存在」であり、最終的に価値を生むのは「人ならではのラストマイル」であるという視点でした。

「10の問い」は、施策やツールに追われがちな日常において、あらためて本質を問い直すきっかけとして提示されました。

すぐに答えを出すのではなく、「問い続ける」姿勢そのものが、価値あるコンテンツを生む原動力になる──

それが本セッションの重要なメッセージの一つです。

誰もが一定の水準のコンテンツを発信できるようになったいま、成果の差を生むのは「誰が語るのか」「どんな経験に基づいているのか」といった語り手の視点です。

こうした人間らしい要素をどのようにコンテンツに込めていくかが、AI時代のコンテンツマーケティングの鍵になるのではないかと感じました。

▼本セッションの内容に興味を持たれた方は、ぜひ実際の動画もご覧ください。

|

【CMD2024】AI時代は追い風!コンテンツマーケティングの真価を全社に浸透させる戦略【野島 光太郎氏】】

|

執筆:ウー・ピーター

CONTENT MARKETING ACADEMY リサーチャー

※本記事は執筆及び画像作成にあたり、ChatGPTを利用しています。

NEWS LETTERをお届けします!

コンテンツマーケティングラボの最新情報を、

定期的にEメールでまとめて、お知らせします

当月の更新情報を翌月初にお届けします。

(購読すると弊社の書籍発売イベントの特典資料をダウンロードできます)