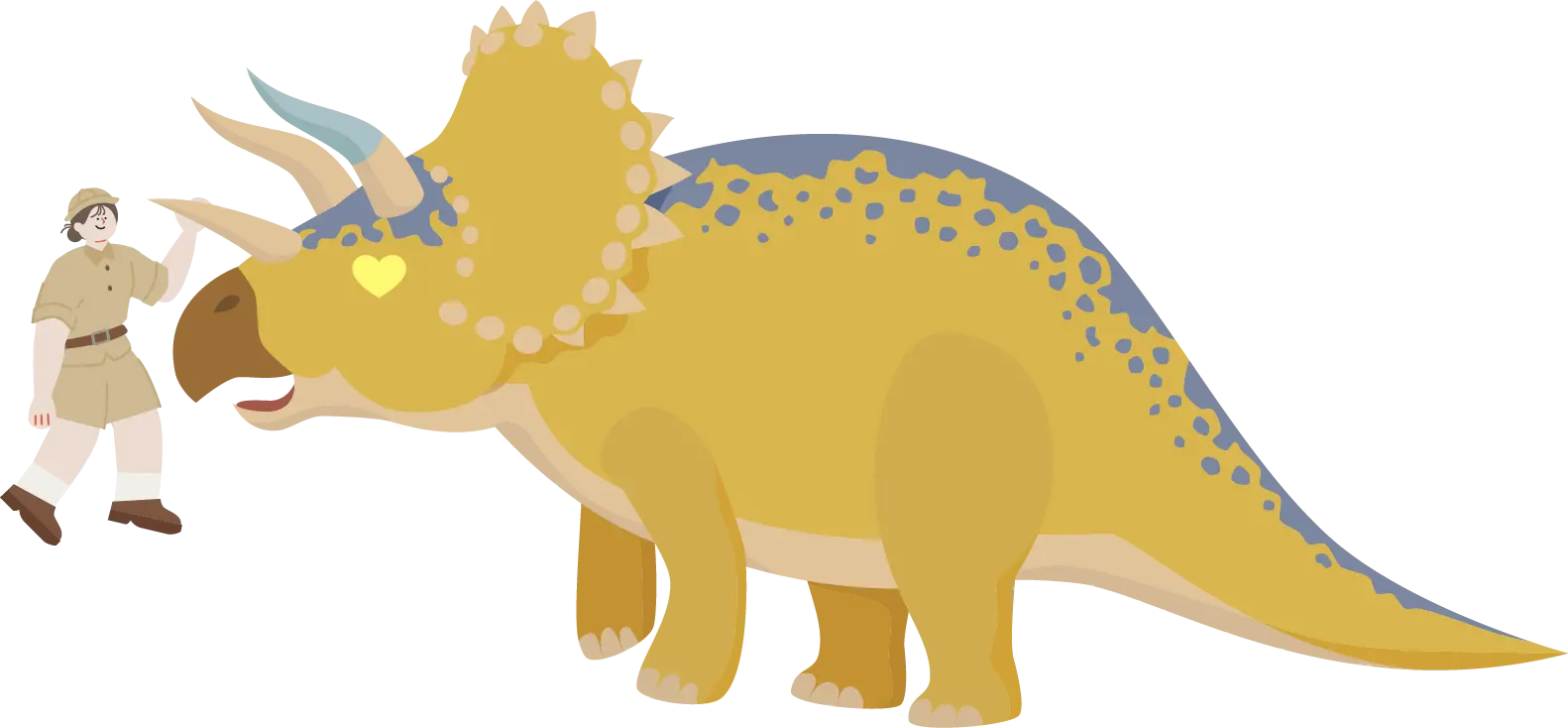

1946年創業の新潟県三条市の金物メーカーが、たった4年で海外売上を4倍に伸ばした驚異の成功事例をご存知でしょうか? コロナ禍で海外展示会が全て中止、出張も不可能という最悪の状況からスタートした越境ECプロジェクト。しかし今では世界10カ国以上と取引し、インドの木工教室からも熱烈指名を受けるまでに成長しています。

みなさん、こんな悩みはありませんか?

・内需が縮小する中で海外販路を開拓したいが、何から始めていいかわからない

・専門性の高い日本製品の価値を海外顧客にどう伝えればいいか迷っている

・越境ECを始めたいが、文化の違いや商習慣の壁に不安を感じている

これらの課題を解決するヒントが、このセッション動画には詰まっています。

語り手は角利産業株式会社 営業部の渡邉さん。2020年にコロナ禍で海外担当として一人からスタートし、現在は専任チーム4名体制まで拡大。2024年にコンテンツマーケティング・優秀賞を受賞した海外向けECサイト『Kakuri』を運営し、燕三条の伝統的な大工道具を世界に届ける挑戦を続けています。

元々は国内卸売りがメインだった同社。海外市場も限定的な展開でした。そんな中で、なぜ海外を開拓することに決めたのか——。それはこだわりの工具づくりを続けてきたからこその「世界中の、良質な日本製工具を必要とする人々に商品を届け続けたい」という熱い想いからでした。

■ コンテンツマーケティング担当者が学ぶべきポイント!

角利産業の成功の鍵は、単なる商品輸出ではなく「情報と一緒にモノを届ける」アプローチにあります。海外顧客が日本の工具について「何がわからないかわからない」状態から、適切な商品選択ができるまでの道筋を、緻密なコンテンツ戦略で構築。ブランディング構築・サイト改善・ローカライズ・動画制作などを組み合わせた総合的なアプローチは、専門性の高い商材を扱うあらゆる企業にとって必見の内容です。

顧客の声に耳を傾け続けた5年間の軌跡

最初の転機は、徹底的な顧客リサーチでした。検索ボリューム分析から始まり、競合サイトのトラフィック調査、そして実際の顧客アンケートまで——。驚いたのは、国内では需要が下がっていた大工道具が、ヨーロッパでは楽器製作、北米ではDIY、インドでは木工教育といった形で求められていたことでした。

「日本製はすべてにおいて優れている」という過剰な宣伝は避け、実際に使用した上で「どういうシーンで日本の工具が活躍するか」を正直に伝える——このバランスが海外顧客の信頼獲得につながりました。

工具づくりにも共通する、正確性や専門性にこだわるアプローチ

コンテンツ制作で最も苦労したのは、日本語でも情報が少ない専門知識の英語化でした。言葉の意味や由来など、しっかりした裏取りが必要です。試しにAIで生成したコンテンツが事実と異なることが判明した時、渡辺さんは内心ガッツポーズをしたといいます。

「どこにもないありふれていない情報だからこそ、価値がある」

図書館で古い文献を調べ、複数の情報源を照合し、最終的に「角利産業としての見解」を決定する——。この徹底的なアプローチが、海外のマニアックな愛好家たちからも「本物」として認められる信頼性を築き上げました。

この丁寧なコンテンツ制作プロセスは、工具づくりの職人気質と共通するものがあります。妥協を許さない品質への追求が、結果的にAIでは代替できない独自のコンテンツ資産となり、競合他社との明確な差別化要因になっているのです。

SNSでつながる世界中の職人たち

Instagramフォロワーはもうすぐ2万人に到達。投稿に対するエンゲージメントも非常に高く、海外の職人や愛好家から具体的な質問や相談が寄せられるようになりました。

特に印象的なのは、インドの木工教室からの問い合わせ。生徒の一人が角利産業のSNSを見て先生に「日本の工具を使うならここがいい」と逆指名したことがきっかけで、現在も継続取引が続いています。「階級や立場に縛られず、ものづくりの素晴らしさを多くの人に伝えたい」という教師の想いと、角利産業の理念が見事に共鳴した瞬間でした。

▲CMAの田所・村上と一緒に記念撮影

■ このセッションのポイント

角利産業の5年間の挑戦を通じて、以下の実践的ノウハウを学ぶことができます。

・専門性の高い商材の海外展開戦略

・文化の違いを超えるコンテンツマーケティング手法

・顧客との継続的な関係構築ノウハウ

・一人体制から専任チーム構築までの組織拡大術

ぜひCMD2025で、あなたのメディア運営を

次のレベルへと押し上げるヒントを掴んでください!

登壇者のコメント

海外販路開拓を振り返ると、想像以上に良かったことと大変だったことの両方がありました。良かった点は、Instagramで初期から予想以上に反応が良く、成果が出るのが早かったこと。一方で課題は、コンテンツ制作で「この道具を使って何が作れるのか」といった部分は、やはり社内から生み出すしかないことです。だからこそオリジナリティがあり、真似できない価値につながっています。

社長から最初に「3年間は我慢しましょう」と言っていただき、途中でやめる選択肢がない状態でスタートできました。これが本当に大きかったです。今では会社全体で「ブランドって何だろう」と考えるきっかけにもなっています。これからも「諦めないで続ける」こと、そして周りを巻き込んで一人で抱え込まずに挑戦し続けることが大切だと思います。