コンテンツマーケティング・アカデミーのスタッフ3名が、マーケティングやコンテンツにまつわるテーマについて、気ままにフリートークします。

「記事に入れる画像、いつものフリー素材でいいや…」そんな時代はもう終わり?

GoogleのImageFXとWhiskという画像生成AIツールを実際に使ってみて気が付いたコンテンツ制作の新常識を語り合いました。

参加者プロフィール

村上健太

コンテンツマーケティングアカデミー、チーフストラテジスト。企業のコンテンツ戦略立案に携わり、最新のAI技術動向をウォッチしている。

髙山はるみ

コンテンツマーケティング、リサーチャー。長年企業ウェブサイトの制作に携わり、検索技術の変化を現場で実感している。

今井静香

コンテンツマーケティング、リサーチャー。生成AIの活用に関心が高く、新しい情報検索の可能性を探求中。

#1 実際に使ってみた!2つのツールの第一印象

村上:今日はGoogleのImageFXとWhiskを実際に使ってみた感想を話したいと思います。まず今井さん、Whiskを触ってみてどうでした?

ImageFX

Googleが開発した画像生成AIツール。無料で利用可能。テキストプロンプトを入力するだけで、高品質な画像を生成可能。Imagen 3というGoogle DeepMindの最新の画像生成モデルを採用。

Whisk

Googleが開発した画像生成AIツール。無料で利用可能。最新のImagen4に対応している。テキストによる指示だけでなく、画像をプロンプトとして使用することで、直感的に新しい画像を生成できるのが特徴。静止画から短時間の動画の生成にも対応している。

今井:びっくりするほど簡単でした!従来のテキストプロンプトを使う方法ではなく、複数の画像を参照するだけで、期待以上の画像を作ってくれるんです。しかもChatGPTみたいに、こちらが思いつかなかった新しいアイデアも提案してくれて。「こういう画像もできるんだ」って発見の連続でした。

高山:私はImageFXを試してみたんですが、従来のテキストプロンプトを入力するだけでリアルで美しい画像が簡単に作れるという印象でした。ただ、正直Midjourney(ミッドジャーニー、AI画像生成ツールの代表格)なども名前しか知らなかったレベルなので、こんなに扱いやすく身近になったんだなと驚きました。

村上:僕は両方使ってみて、それぞれ違う印象を受けました。ImageFXは従来の画像生成AIぽいUIで経験者向け、Whiskは初めて使う人を含めたカジュアルユーザー向けという感じですね。実際の操作感も結構違います。

ImageFXの操作画面、 左側のテキストボックスにプロンプトを入れて画像を生成できる

ImageFXの操作画面、 左側のテキストボックスにプロンプトを入れて画像を生成できる

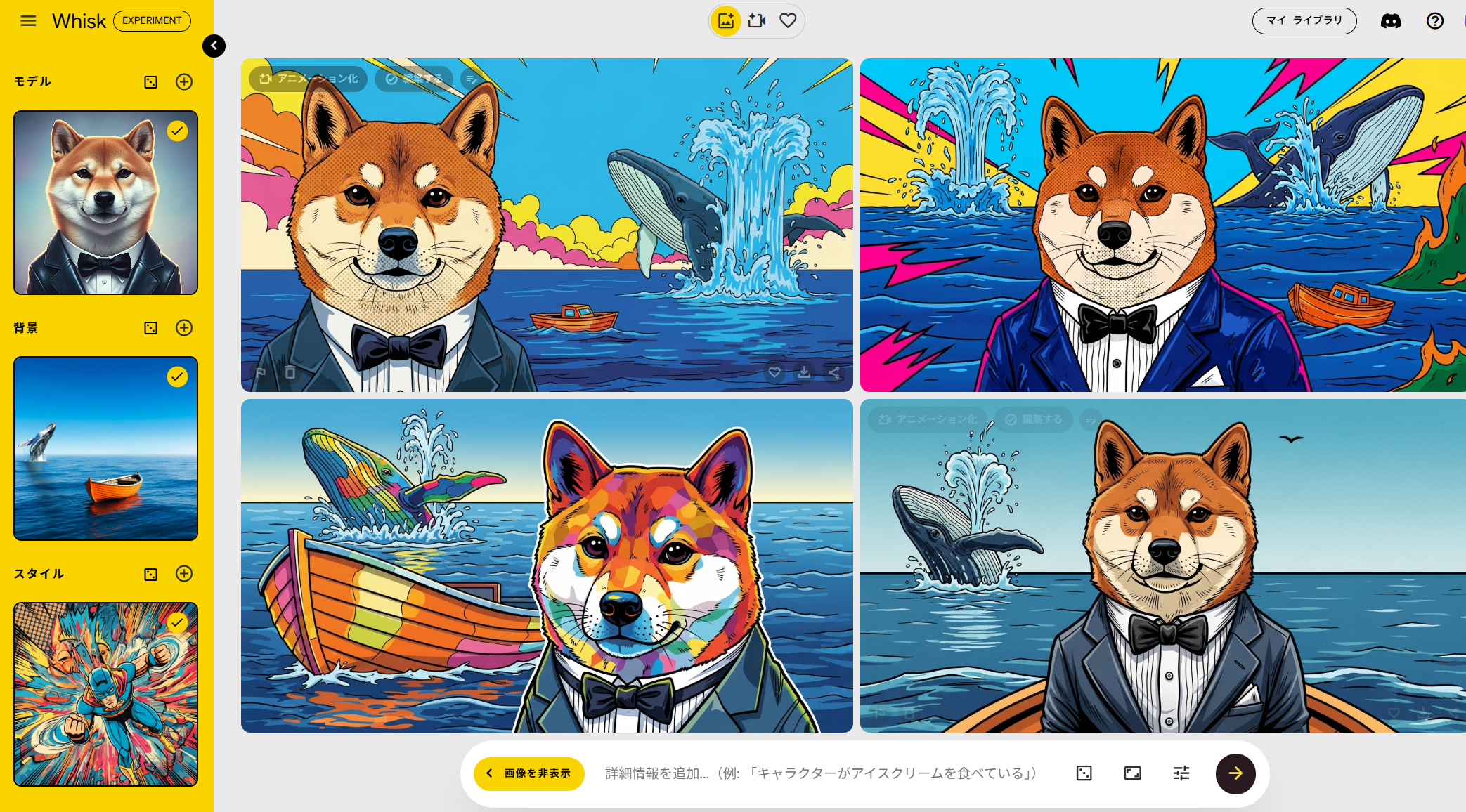

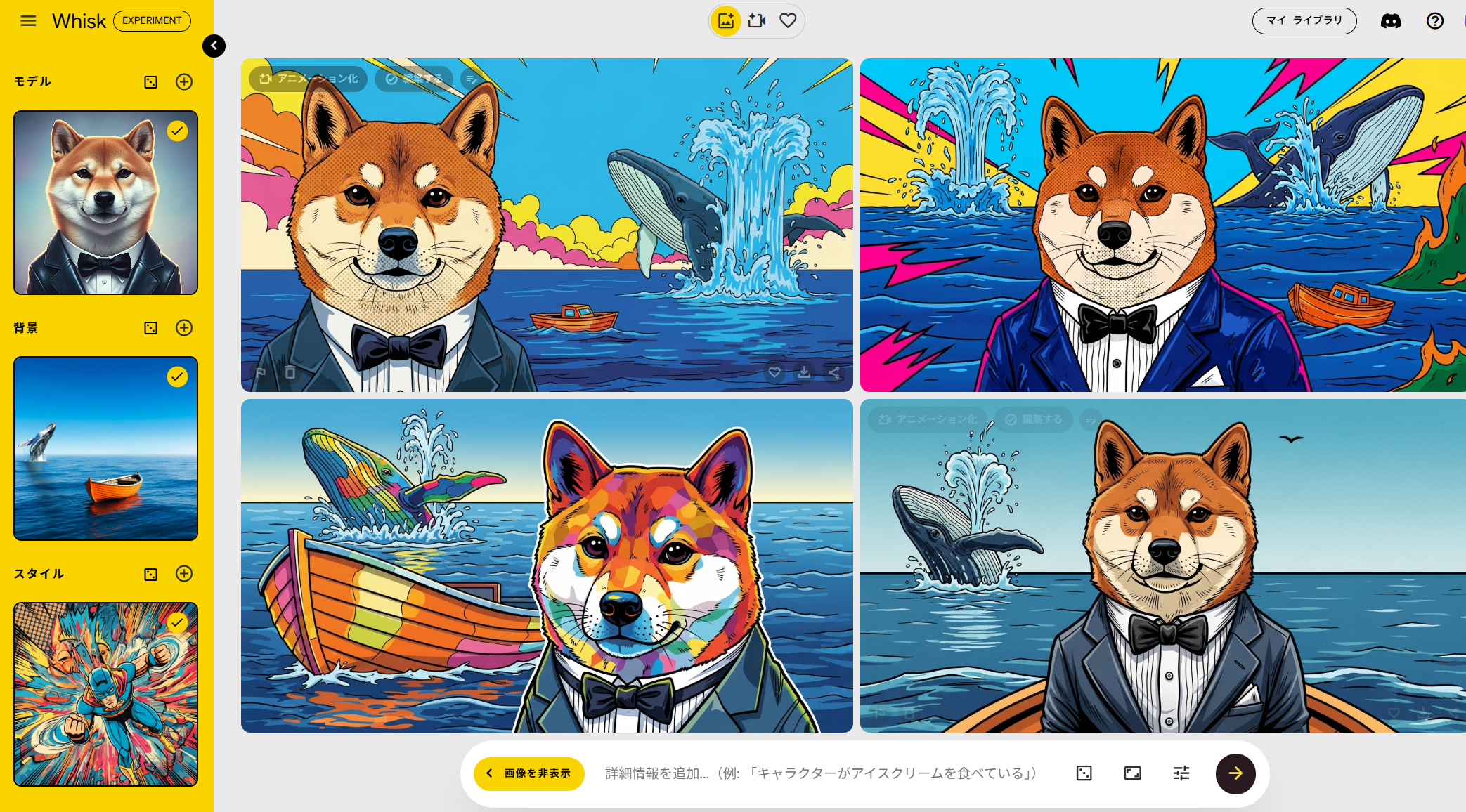

Whiskの操作画面、モデル・背景・スタイルを組み合わせて画像を生成できる

#2:操作方法と生成される画像の質を比較

村上:具体的な操作の違いから話しましょう。ImageFXは従来型のプロンプト入力(※生成AIへの指示文)がメインで、「荒川の河川敷でキャッチボールをする父子」って入力したら、確かにそれっぽい画像ができました。ただ...

今井:何か問題が?

村上:何枚か生成してみると、おかしなものがありました。グローブの形状が妙だったり、明らかに荒川の河川敷じゃない小川だったり。指の本数が合わない問題は解消されたんですが、細かい部分はまだまだですよね。

今井:Whiskの方は、モデル・背景・スタイルを別々に指定できるのが面白かったです。実際に試してみたら、ちょっと解釈が入って元々指定したイメージとは違う画像になってました。まんま同じにはならないんですね。

高山:それはミッドジャーニーの方がより正確ということですか?

今井:そうかも知れないですね。でもコンテンツ記事用なら、この程度の「解釈」があっても十分使えると思います。雰囲気は似てるし、むしろ予想外の良さがあったりして。

ImageFXで「荒川の河川敷でキャッチボールをする父子」という指示で画像を生成。細かいところに違和感はあるが、わずか数秒でこのような画像が生成できる

ImageFXで「荒川の河川敷でキャッチボールをする父子」という指示で画像を生成。細かいところに違和感はあるが、わずか数秒でこのような画像が生成できる

#3:記事制作の観点から見た使い分け

村上:記事に使うという観点で比較してみましょう。ImageFXは、画質やアスペクト比、モデルなど細かい設定ができます。ただし、ミッドジャーニーほど詳細な調整はできないし、画像の一部分だけ変更することもできません。

今井:つまり、プロンプトで失敗したらやり直しということですね。

村上:その通りです。一方でWhiskは見た目がカジュアルで、アイデアボードのような直感的な作りが特徴です。デザインのラフ案を作ったり、イメージの方向性を探るのに向いていそうです。あとは大事なポイントとしてImageFXもWhiskも同様に、過去に自分が生成した画像一覧が「マイ ライブラリ」に残っています。後から見返せて便利ですね。

今井:実際に使ってみると、Whiskの方が圧倒的に簡単でした。入力項目も少ないし、操作に迷わない。よりユーザーフレンドリーなUIです。英語プロンプトの方が精度は高いようですが、ChatGPTやGeminiなど生成AIで翻訳すれば解決しますしね。

高山:以前のフリー素材選びって、何時間もかかる大変な作業だったんです。膨大な素材の中から記事の内容にマッチするものを見極めるのって、意外と専門技術が必要で。それが今はAIが数分で作ってくれるんですから。

村上:本当にそうですね。「パソコンを操作する人」「会議室で会議をするビジネスパーソン」のような記事内の埋め草的な挿絵をフリー素材から探すという作業は、完全に過去のものになったのかも。

今井:記事制作の効率が格段に上がりましたね。しかもオリジナル性も担保できるという。

村上:どちらのツールも記事用画像としては十分実用的ですが、Whiskのほうに軍配が上がる感じですね。

#4:動画機能とオリジナリティの可能性

村上:Whiskの面白い機能として、静止画をワンタッチで動画にできます。実際にやってみたら、かわいいカワウソがラーメンを食べてる動画が一瞬でできました(笑)。

今井:すごく面白かったです!記事の中に10秒ぐらいの短い動画を入れるのもありですよね。最近そういう記事をちょこちょこ見かけるようになりました。

村上:動いた方が目を引くのは間違いないですからね。読み物コンテンツの中にちょっとしたアニメーションが入っていたら、差別化要素になりそうですね。

Googleの動画生成AIサービスは「Flow」というものがあるのですが有料です。Whiskの動画生成は利用回数に制限はありますが、無料で気軽に試せるのがいいですね。

今井:読み物コンテンツでの活用法では、記事内の画像のスタイルを統一していくのも面白そうです。例えば連載記事シリーズの挿絵をすべて油絵タッチにするとか。

村上:それいいですね!ありきたりな画像素材を並べるのではなく、自分でトーンを決めてオリジナリティを出していく時代になったということです。

高山:でも正直、こういう話を聞くたびに「私の仕事がどんどんなくなっていくな」と思っちゃいます(笑)。Photoshopも最近全然使わなくなりました。

今井:私は逆に楽しいです。初心者でもクリエイティブなものが簡単に作れるようになって、一人で何でもできちゃう時代が来てる。変化を楽しんでいこうって思います。

村上:まさにそれですね。変化を恐怖するんじゃなく、変化を楽しむマインドが大事。技術の進歩は止められないんだから、それを味方につけてより良いコンテンツを作っていこうという姿勢は持っていたいですね。

ただ一方で、まだ画像生成・動画生成はクオリティの面や、扱いやすさなどで不安要素もあります。権利関係でリスクがあるという見方もあるでしょう。まずは小さな活用事例からノウハウをためていって、皆さんそれぞれのベストプラクティスを着実に作り上げていくのが良いと思いますね。

Whiskで生成された画像を、10秒間のショート動画に変換してみた

まとめ

AI画像生成は単なるツールではなく、コンテンツ制作の新しいトレンドを作り出すかもしれません。ImageFXやWhiskの登場でAI画像生成サービスの敷居がさらに下がり、アイデアさえあれば誰もがクリエイターになれる時代の到来。一方で、クオリティの限界もあり優れた人間のアウトプットにはまだ到底及びません。重要なのは「何を伝えたいか」という本質的な部分です。これまでの画像素材の制約から解放された今こそ、真のオリジナリティを追求する時です。

執筆・編集:Content Marketing Academy