コンテンツマーケティング・アカデミーのスタッフ3名が、マーケティングやコンテンツにまつわるテーマについて、気ままにフリートークします。

「生成AIに仕事を奪われる」—そんな不安を抱えるコンテンツ業界の皆さんへ。現場で働く3人が語る、生成AI時代に本当に必要なスキルと生き残り戦略とは?

参加者プロフィール

村上健太

コンテンツマーケティングアカデミー、チーフストラテジスト。企業のコンテンツ戦略立案に携わり、最新のAI技術動向をウォッチしている。

髙山はるみ

コンテンツマーケティング、リサーチャー。長年企業ウェブサイトの制作に携わり、検索技術の変化を現場で実感している。

今井静香

コンテンツマーケティング、リサーチャー。生成AIの活用に関心が高く、新しい情報検索の可能性を探求中。

#1 業界によってAIの影響はこんなに違う

村上:最近、生成AIにライターの仕事を奪われるのではないか?といった話題をよく聞くようになりました。例えばこちらの記事「ライターの仕事はAIに奪われる?―2,000記事書いて見えた、淘汰されない人の生存戦略」では、2,000以上の記事を執筆したライターが「生き残るのは戦略プレーヤーとコンテンツアーキテクトの2タイプ」と分析していますね。今井さんはどう思いますか?

今井:確かにそうですね。私たちも今、生成AIで記事の下書きを作って、最終的に人の手で修正して発信しています。生成 AIにすべて任せるのは難しいし、逆に生成 AI関連の新しい仕事も増えているので、そこまで心配はしていません。

村上:一方で、高山さんはウェブ制作の現場で厳しい現実を見てらっしゃいますよね?

高山:そうなんです。お客様から「もう生成AIが作ってくれるから制作依頼は必要ない」と言われるケースが増えています。特にコーディング(※ウェブサイトをプログラミング言語で構築する作業)の仕事は、まるまる不要になってしまうのではという危機感がありますね。

今井:同じコンテンツ系でも、ライターとウェブ制作では影響の度合いが違うんですね。

高山:はい。ライターさんとよく仕事をしていますが、「予算は減るけど、まだ需要はある」という感じです。ウェブ制作ほど深刻ではないと思います。

村上:なるほど。生成AIが得意な作業と、まだ人間が必要な作業で明暗が分かれているということですね。じゃあ、私たちはどこで勝負すればいいんでしょうか?

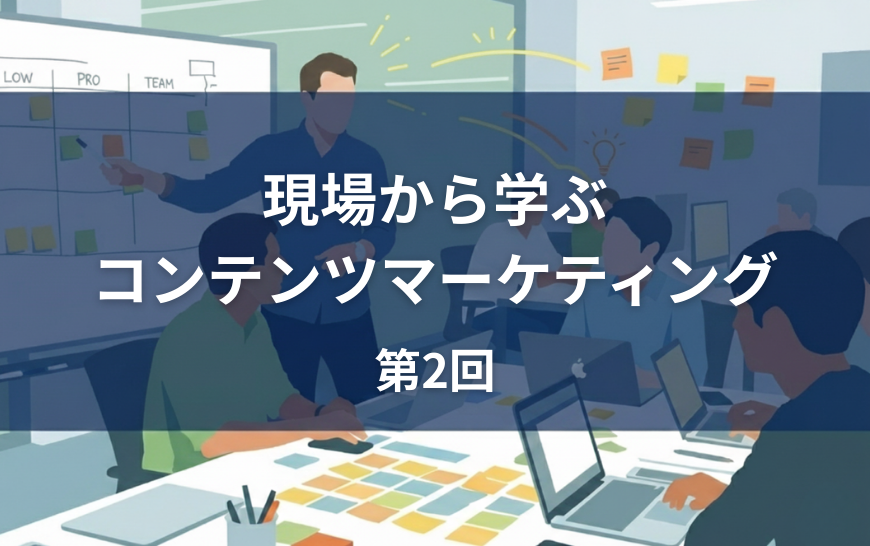

生成:Whisk

#2 価値の中心が移った今、狙うべきはここ

村上:興味深い資料があります。2024年経済産業省が主催する「第22回 デジタル時代の人材政策に関する検討会」のアクセンチュアの資料によると、「AIによってIT開発の価値は下がるが、戦略立案と実行の価値が高まる」と記載があります。

つまり「①戦略立案⇒②IT開発(ウェブ制作)⇒③実行(運用)」というステップに分けてみると、真ん中の「②IT開発」の人材価値が「下がる」のですが、逆に何を作るか考える「①戦略立案」と、データ等を活用しながら着実に運用する「③実行」の人材価値が「上がっていく」というわけです。

高山:なるほど、そういう見方もあるわけですね。今までウェブ制作の下請けの仕事は「②IT開発」がメインだったのですが、それだけでは稼げなくなってしまいそうですね。

村上:そうですね。なかなか厳しいかもしれません。

逆に発注元の立場で捉えてみましょう。「①戦略立案」と「③実行」を自分たちでできる体制であれば大きなチャンスになります。「②IT開発(ウェブ制作)」をより安く外部委託できるようになりますし、自社内で内製化もしやすくなるでしょう。コスト削減、制作スピード向上、自由度向上、といった様々なメリットが期待できます。さらに、削減できた費用や時間を再投資することもできますね。

高山:なるほど。でも、それらを外部まかせにしていたらどうなるでしょう?

村上:かなり厳しい状況になりそうですね。マーケティング部の仕事の中心が社内調整になってしまっていて、「①戦略立案⇒②IT開発(ウェブ制作)⇒③実行(運用)」すべてを外注任せという状況だと、むしろトータルでコストがかさむ結果になると思います。

高山:「①戦略立案」か、データを見ながら改善していく「③実行」か...私はコンサルのような戦略側を目指したいと思っています。でも経験不足で、どう身につければいいか悩んでいます。

村上:実は、生成AIに置き換えられる仕事の上位にコンサルティングも入ってるんです。生成AIは相談事が得意で、「SNSでバズらせるには?」と聞けばすぐ答えてくれますからね。

高山:えー!コンサルも安泰じゃないんですね...。

村上:すべてのコンサルが置き換えられるとは思いませんが、大きな変化は起こるでしょうね。生成AIに「丸投げ」せずに、生成AIと協働できる人が生成AIを使いこなしながら、人間らしい価値を提供する。そこがポイントですね。

冒頭のライターの仕事についても、同じように戦略立案まで踏み込んで考えられる人材が生き残っていくでしょう。そのうえで、人間の心に深く刺さるようなライティング、言葉選びができるライターが重宝されていくのかもしれませんね。

#3 生成AI活用は、どんな「種」を与えるかが大事

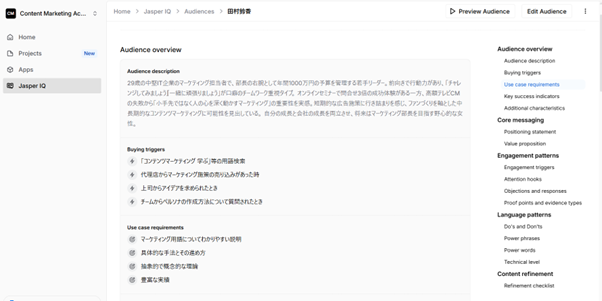

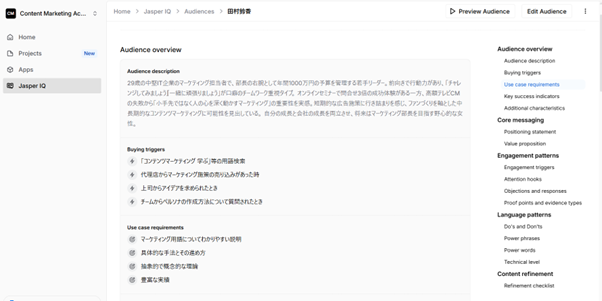

村上:実際のコンテンツ制作現場でのAI活用について体験談をお話しします。生成AIと一緒にコンテンツの企画制作ができるJasperというツールで記事制作してみました。

まず想定読者として大まかなペルソナ設定から始まります。「29歳の中堅IT企業マーケティング担当者」といったようなものですね。次に、何を伝えたら次のアクションにつながるのか、読者がこのコンテンツをどう利用するのか、そのために何を求めているのか…など、10~20ほどの項目を埋めていきます。

そのうえで、生成AIに原稿の構成案を書いてもらいます。そして、そのまま自動で原稿の下書きに進みます。ところどころ人間がチェックして文書を修正する必要はありますが、事前の設定さえしっかりしてしまえば、半自動的にコンテンツが生成されていくように作られているよくできたツールです。キーワードや見出しなどSEOにも配慮した原稿になっていますね。

事前に人間側でペルソナ設定をしっかり決めているので、生成AIが作ったとはいえ、戦略設計がちゃんとしていてコンテンツに説得力がある印象を受けました。

今井:最初の設定が重要なんですね。

村上:そうですね。Jasperでは最初の設定は人間が考える必要があります。生成AIに考えさせる元となる「種」は、現場の一次情報に基づいて人間が考える必要があり、それが最も重要だという印象を受けました。

#4 書き分け、語り分けは生成AIの得意分野かも

村上:面白い発見もありました。先ほどJasperで作った硬めの記事をClaudeに「人気note作家風にフレンドリーに書き換えて」と頼んだら、全く違うテイストになったんです。

今井:どんな風に変わったんですか?

村上:記事冒頭の「従来のコンテンツマーケティング戦略には...」が「こんにちは!今日はマーケティングの素敵な変化についてお話しします」に(笑)。悔しいことに、後者の方がスラスラ読めるんです。

高山:私もメルマガでClaudeを使っていますが、プロジェクト機能で「ベテラン日本人ライター」という人格設定をしています。「ですます調は60%」「感情を示す副詞を使って」といった細かい指示も事前登録できます。

村上:まさに「仕事のパートナーに依頼する」感じですね。ほかにも、ペルソナ別に語り分けるとか、SNS投稿用に短くするとか、コンテンツのバリエーション作成にも向いていますね。

今井:私は、一発で完璧な記事を作ってもらうのではなく部分的に「ここはもう少し柔らかく」「このタイトルを10パターン作って」といった使い方をしています。

村上:それが正解だと思います。生成AIに完全に任せるのではなく、協働パートナーとして使いこなす。この感覚を身につけられるかどうかが、生き残りの分かれ目になりそうです。

.jpg?width=1408&height=768&name=Image_fx%20(1).jpg)

生成:Whisk

#5 今すぐ始められる生存戦略がある

今井:「コンテンツマーケティング」の検索キーワードを調べてみました。上位は「戦略」「事例」「効果」「活用方法」。特に生成AI関連では具体的な使い方を求める声が多いですね。

村上:「生成AIの限界」という検索キーワードも面白い。これを検索する人は「AIに仕事奪われるの?限界を教えて、それを超えてやる」という気持ちかもしれません(笑)。

高山:私は毎日生成AIの進歩に驚いています。「こんなこともできるようになった」って。不安もありますが、自分がもっとできる人になろうと考えています。

村上:具体的にはどんなスキルを?

高山:先ほどの話で言うと、「①戦略立案」の部分ですね。制作スキルだけでは厳しくなりそうなので。

村上:先ほどのアクセンチュアの資料では3つの生き残り戦略を提示しています。

①価値の源泉をずらす(隣接領域への移行)

②価値の範囲を広げる(AIと協働で事業拡大)

③新しい価値を生み出す(AIとの共創)

今井:具体的にはどんなことでしょう?

村上:例えば、生成AIに不安を抱くクリエイター向けの勉強会を開くとか。ウェブ制作者向けの生成AI活用コミュニティ運営に進出するとかでしょうか。大切なのは、「自分の領域を自分自身で規定せずに、ニーズや可能性があれば隣接領域にどんどん広げていくこと」と「うまくいったことや反省点を、実践的な知識として蓄積してくこと」ですね。わかりやすいノウハウ集や事例集にまとめることができない、経験に基づく深い知識をコツコツと貯めていくことができる人が生き残れるのではないでしょうか。

高山:今すぐできることから始めてみます。まずは生成AIとの協働に慣れることから。

村上:そうですね。技術の進歩を恐れるのではなく、どう活用するかを考える。それが生成AI時代を生き抜く第一歩だと思います。

まとめ

生成AI時代に生き残るには、「AIに置き換えられる仕事から、AIと協働する仕事へ」のシフトが必要です。制作スキルだけでなく戦略思考を身につけ、生成AIを使いこなしながら人間らしい価値を提供する。変化を恐れず、むしろチャンスとして捉える姿勢こそが、これからの時代を生き抜く鍵になりそうです。

執筆・編集:Content Marketing Academy

.jpg?width=1408&height=768&name=Image_fx%20(1).jpg)