コンテンツマーケティングとは何か?

最終更新日: 2025.10.08

「コンテンツマーケティング」という考え方が日本でも浸透してきた。元々は2000年頃にアメリカで生まれたマーケティングコミュニケーションの考え方だ。新しいSEOの手法だという人もいれば、ブログを書くことだ、バズるコンテンツのことだ、いやネイティブ広告のことだという人もいる。コンテンツマーケティングとはいったい何なのだろう?生活者と企業の“つながり方”に注目すると、その革新的なコミュニケーション手法の本質が見えてくる。

目次

コンテンツマーケティングの定義

2014年頃から、日本においてもコンテンツマーケティングという言葉が多く聞かれるようになってきた。最近ではコンテンツマーケティングに関する書籍も増えている。新しいSEOの手法だという人もいれば、ビジネスブログを書くことだ、バズるコンテンツのことだ、いやネイティブ広告のことだという様々な見解がある。人によって示す内容が異なることが多いコンテンツマーケティング。コンテンツマーケティングとは何かを理解するために、原点に帰り、コンテンツマーケティングの生みの親である、アメリカのコンテンツマーケティングインスティチュートによる定義を見てみよう。

“Content marketing is a strategic marketing approach focused on creating and distributing valuable, relevant, and consistent content to attract and retain a clearly-defined audience — and, ultimately, to drive profitable customer action.”

コンテンツマーケティングとは、適切で価値ある一貫したコンテンツを作り、それを伝達することにフォーカスした、戦略的なマーケティングの考え方である。見込客として明確に定義された読者を引き寄せ、関係性を維持し、最終的には利益に結びつく行動を促すことを目的とする。

http://contentmarketinginstitute.com/what-is-content-marketing/

この定義の中では、特定のメディアやフォーマットについては触れられていない。つまりコンテンツマーケティングとは、ブログや動画など特定のメディアに縛られた手法ではないということだ。また、どんなコンテンツでもよいわけではなく、「適切で価値ある一貫したコンテンツ」と説明されている点も重要だ。コンテンツマーケティングにおいては、明確に定義された見込客にとって、適切であり、価値があり、一貫性を備えたコンテンツであることが求められるのだ。そんなコンテンツを作り、そして届けるための手法全体がコンテンツマーケティングなのだ。当サイトでは、上記の定義を元にコンテンツマーケティングを以下のように解釈している。

コンテンツマーケティングとは、見込客の疑問や関心に対して、関係性が深い適切な情報を提供し、それによって見込客を引き寄せ、買いたい気持ちを盛り上げ、最終的に購買に導くコミュニケーション戦略である。

いきなり自社の商品やサービスをアピールしたり売り込んだりするのではなく、見込み客の購買支援を行うことにより段階的に関係性を深め、最終的に購買してもらうことを目的とする。

見込客を段階的に購買まで導くプロセスを示したイメージ図。

定義そのものには目新しさを感じないかもしれない。ではなぜコンテンツマーケティングが注目されるようになったのだろう?コンテンツマーケティングにおける基本的な情報伝達の仕組みを従来の広告と比較すると、その革新性が見えてくる。

コンテンツマーケティングの情報伝達の仕組み

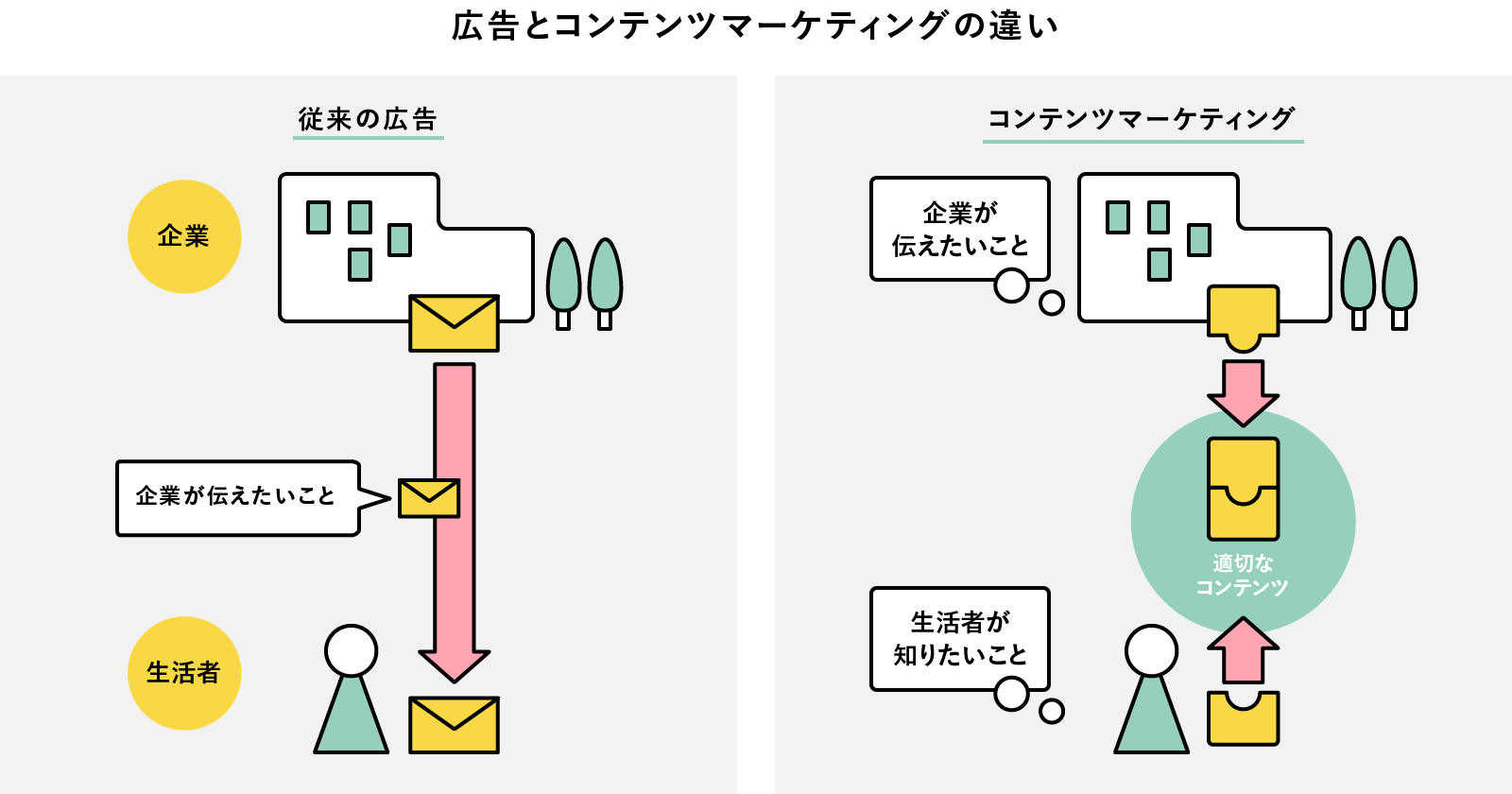

従来の広告においては、テレビCFにしても雑誌広告にしても、メディアが企画したテーマに興味を持って訪れた、視聴者、読者に対して、時間的、空間的に割り込んでメッセージを伝達するという手法がとられた。情報ソースが少ない時代であれば、この手法は強力であった。しかしメディアフラグメンテーション(断片化)といわれるように、現代の生活者はテレビを見ながらスマホを操作するなど断続的にコンテンツを消費しているため、常に忙しい状態であり、広告メッセージに反応する確率が低いだけでなく、広告が邪魔で迷惑な存在になっている可能性が高い。

情報オーバーロードといわれるように、生活者は消費できる情報量の何倍もの情報に日々接しているといわれている。では生活者は全ての情報をシャットアウトしているのかというとそうではない。世界で最もアクセス数の多いサイトはgoogle.comとなっている。生活者は、情報があふれているため、広告による情報提供は拒否するけれど、必要な情報は足りず、情報を求めて必死に検索をしているという奇妙な現象が浮かび上がってくる。

EXPLODING TOPICSによる世界アクセス数ランキング「Most Visited Websites In The World (August 2025)」

どうやら従来の広告ではない別のコミュニケーションが求められているのではないか?このコミュニケーション不全の解決策として、コンテンツマーケティングにおいては、生活者が日々探している情報が何かを理解することでコミュニケーションのきっかけを作り出す。つまり一方的にメッセージを投げかけるのではなく、「企業が伝えたいこと」と「生活者が知りたいこと」のギャップを「適切なコンテンツ」で埋め、まず両者の関係性を構築することでコミュニケーションを成立させるのだ。

マス広告は、割り込み型、売り込み型という側面があるが、コンテンツマーケティングの発想はこれとは異なり、情報を求めている人に対して適切なタイミングで適切なコンテンツを提供するという素直なアプローチになる。いきなり売り込むと拒絶されるが、商品を購入するための手伝いをすると最終的に売り込んでも喜ばれる。情報があふれる今日において、生活者を段階的に支援していくという姿勢は有効だ。「企業が伝えたいこと」と「生活者が知りたいこと」のギャップを「適切なコンテンツ」で埋めるという支援型のコミュニケーションで、生活者との信頼関係を構築し、購入支援を行う。これがコンテンツマーケティングの情報伝達構造になる。

従来の広告は、企業が伝えたいことを一方的に生活者に届けるスタイルであった。一方コンテンツマーケティングは、生活者が知りたいと思ったときに、それに答える適切なコンテンツを用意することで出会いのきっかけを作り、まず両者の関係性を構築することを目的とする。

コンテンツマーケティングの事例

適切なコンテンツできっかけを作り出すというコンテンツマーケティングのコミュニケーション手法がどのように行われるのかについては、事例を見るとわかりやすい。コンテンツマーケティングにおけるバイブルとも言える二つのウェブサイトを見てみよう。それぞれの適切なコンテンツの使い方に注目して欲しい。

一つ目は、家計簿ソフトMint.comだ(現在はサービス終了)。Mint.comはいわゆるクラウド型の家計簿ソフトである。Mint.comが巧みなのは、適切なコンテンツで潜在的な見込み客を発掘している点だ。従来の広告的な手法であれば、家計簿ソフトのベネフィットを訴求したであろう。ところがMint.comは、例えば「How Do I Start Saving for My Child’s College Education?(子供を大学に入れるために、どのように貯蓄を始めるべきか?)」というブログ記事を用意している。

大学進学を目指す子供を持つお母さんが子供の将来について考えるタイミングがあったとしよう。大学を卒業するまで一体いくらかかるのだろう…そんな疑問を抱き、検索エンジンでヒットしたページをいくつか見ているうちにこの記事にたどり着く。そこで家計にまつわる様々な情報や家計簿ソフトMint.comを知ることになる。家計簿ソフトの情報をいきなり訴求するのではなく、家計簿ソフトを必要とする人が日々求めている情報を提供している点がミソだ。Mint.comのコンテンツマーケティングについてさらに知りたい方は、以下の記事を是非読んでいただきたい。

二つ目は、アメリカのバージニア州にある住宅向けプール施工会社River Pools and Spas社のウェブサイトだ。同社が巧みなのは、適切なコンテンツによって、顕在的な見込み客を獲得している点だ。見込み客が、家の庭にプールを作りたいと考えたときにまず一番に思い浮かぶ疑問は何だろう?少し想像するとすぐわかるが、コストがいくらかかるかということだ。「How Much Do Inground Pools Cost?(埋め込み式のプールを作るといくらかかるか?)」。同社は、この疑問に答えるコンテンツをきちんと用意している。価格を表示すると価格だけで選ばれるのではないか、同業他社に価格がわかってしまうのではないかという不安があるかもしれないが、同社の考えはシンプルだ。お客さんが知りたいと思った全ての疑問に答える。見込み客が検索した時にGoogle上で一番の先生になるという考え方だ。この戦略で成功している。さらに知りたい方は、以下の記事を是非読んでいただきたい。

米国No.1プール施工会社事例にみる ビジネスゴールに貢献するユーザー視点とは?

Mint.comもRiver Pools and Spasも最終的には売り込みを行っているが、コンテンツによる最初のきっかけ作りに学ぶべきヒントがある。

コンテンツマーケティングとコンテンツSEOの違い

コンテンツマーケティングとよく混同される概念として、コンテンツSEOという考え方がある。コンテンツSEOは、良質なコンテンツを作成して検索順位を上げるというSEOの手法だ。これは検索エンジンのアルゴリズムの変化に伴い、従来キーワードや被リンクなどで対応していたSEO対策の効果が薄れてきたために生まれた手法だ。言い換えると、コンテンツマーケティングの認知獲得施策の部分をSEOに利用した、あるいは、結果的に似てしまった手法といえる。

また、見込客の認知を獲得した後、段階的に購入まで導き、購入後も関係性を構築し続けるという点でもコンテンツマーケティングとコンテンツSEOは異なる。表層的には似ているが、根本的な部分では、コンテンツマーケティングとコンテンツSEOは別の考え方であるといえる。両者の違いを図示すると下記のようになる。

コンテンツマーケティングでは、見込客がコンテンツと接触する度に段階的に購買プロセス上を進むが、コンテンツSEOでは知識が異なるそれぞれの見込客に別々のコンテンツを用意して待ち受ける形となる。

コンテンツマーケティングの代表的な事例として取り上げたMint.comもRiver Pools and Spas社も、認知の段階では検索を重視しているが、認知を獲得した後は、資料ダウンロードやeメールでの情報提供など、見込客に自分で学習してもらうコンテンツを用意して関係性を構築している。

ではこのような、見込客を段階的に購買に結びつけるための適切なコンテンツをどうやって作成するのか、その手順について紹介しよう。

コンテンツマーケティングの実践方法

適切なコンテンツを作成し、見込み客を認知から購買に導くためには、「誰に」、「何を」、「どういう順番で伝えるか」を決める必要がある。

- 誰に伝えるのか

コミュニケーションで最も重要なのは誰に伝えるのかを明確にすることだ。伝える相手が違えば、伝える内容も伝え方も異なるからである。コンテンツマーケティングにおいては、誰に伝えるのかを明確にするために、まずペルソナを設定する。

- 何を伝えるのか

伝える相手が明確になれば、伝える内容も明らかになってくる。設定したペルソナ別に、どんな情報があれば惹きつけることができるのかを検討する。但し、見込み客視点だけでは、購買につながらない可能性がある。企業として伝えたいことが伝達できているかも確認する必要がある。つまりペルソナ視点と企業視点の2つの視点で何を伝えるのかを決める必要がある。

- どういう順番で伝えるのか

「誰に」、「何を」が明確になったら、必要な情報を漏れなく伝えるために、どういう順番で伝えるのかを設計する必要がある。また、伝える相手によって適切な媒体を選ぶことも重要である。

以上の3つの要素を作業手順にブレークダウンすると以下の7ステップになる。

- ペルソナ設定

ペルソナとは、セグメンテーショングループを代表する一人の人物象を詳細に記述したものだ。見込客を群で捉えるのではなく、ある特定の一人にまで人物像を絞り込んで考える。一人だけに絞り込むことで、ユーザーの抱えている困り事や問題がイメージしやすくなり、それを解決するためのメッセージ戦略やアプローチ方法が設計しやすくなる。

- 情報ニーズを把握する

ペルソナ別の情報ニーズを把握する。商品を欲しいと思った最初のきっかけは何であったのか。どういった検索ワードで検索したのか、最終的に自社の商品やサービスを選んだ選択基準は何であったのか等の情報を把握する。

- カスタマージャーニーマップの作成

ペルソナ設定を行うことで、誰に、何をまでが明確になるが、時間軸のない静的な情報であるため、どういう順番で情報を提供したらよいかが見えてこない。これを検討するために利用するのがカスタマージャーニーマップだ。カスタマージャーニーマップを作成すると、認知から購入にいたるまでに、見込客がどんな情報を欲しているかを時間軸で確認することができる。

- コンテンツマップの作成

カスタマージャーニーマップでどういう情報を、どういう順番で伝えるべきかが明らかになったら、その情報ニーズに答えるコンテンツをカスタマージャーニーマップに記載していく。

- メディア選定

コンテンツ、つまり伝える内容が決まったら、それをどんな媒体あるいはフォーマットに載せたらよいのかを考えよう。同じ内容であってもペルソナによって動画で提供した方がよいのか、PDFで提供したらよいのかは異なる。ペルソナに合わせて適切なメディアを選定しよう。

- CTAの設定

CTAとは、お客様に取ってもらいたい行動を呼びかける(Call to Action)のことだ。例えば、メルマガを購読してもらう、カタログPDFをダウンロードしてもらう、というような行動喚起を意味する。ウェブサイト上ではダウンロードボタン、次のページへ遷移するためのリンクなどによって設定されるが、CTAをつなげてみて、最終的にうまく購買にまで結びつくのかどうかを考えながら設計する必要がある。CTAの連鎖が途切れていては、見込客が購買プロセス上で道に迷う可能性が高くなる。

- KPIの設定

CTAを計測可能な数値に置き換えたものがKPIだ。KPIとしては、例えばアクセス数、ダウンロード数、滞在時間、検索による流入数等があるが、コンテンツマーケティングにおいては、これ一つで大丈夫というKPIは存在しない。また始めた直後と、ある程度時間が経った後でKPIを変える必要もある。最終的なビジネスゴールが達成できているかどうかを見ながら、CTAを改良し、そのパフォーマンスをKPIで計測し続けることで、ビジネスゴールと因果関係がある指標を見つけることが重要である。

以上の7つのステップの作業を行うと以下のようなシートが完成する。より具体的な作業内容については書籍「Webコンテンツマーケティング サイトを成功に導く現場の教科書」を参考にして欲しい(シートのダウンロードはこちら)

コンテンツを知ってもらうためのコンテンツプロモーション

コンテンツを制作するには時間とコストがかかるため、完成すると満足してしまい、これだけ良いコンテンツを作ったのだから、そのうち閲覧数も増えるだろうと何もしないケースが多い。

しかし良いコンテンツを作ってウェブサイトに掲載すれば、ただそれだけで見込客が集まってくるわけではない。良いコンテンツを機能させるためには、そのコンテンツの存在を見込客に知ってもらう必要がある。この活動を、コンテンツプロモーション、あるいはコンテンツアンプリフィケーションと呼ぶ。

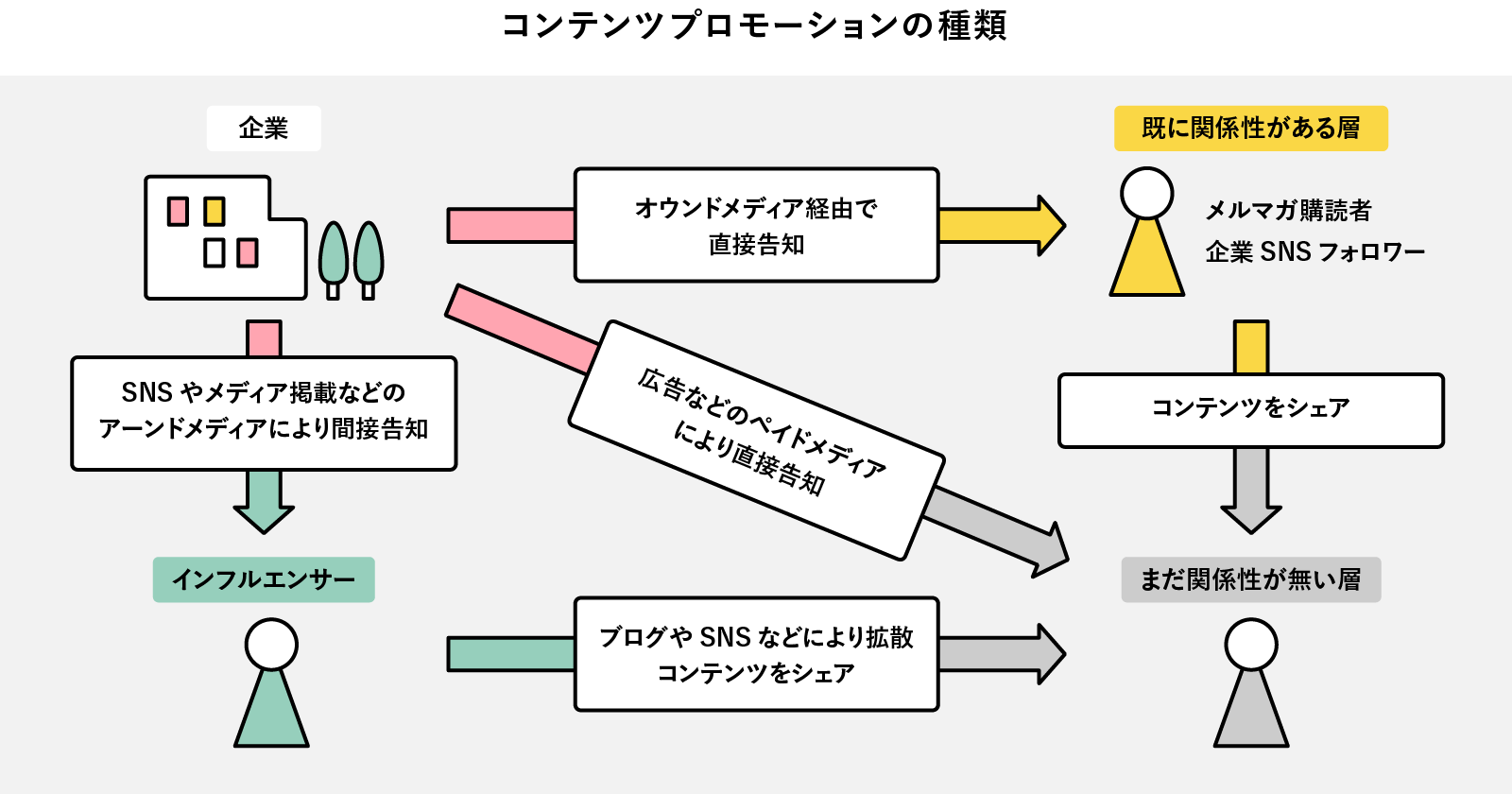

コンテンツプロモーションを成功させるには、既にその企業と関係性が構築できている層、インターネット上で影響力のあるインフルエンサー層、まだ関係性はないが潜在的な見込客である層という3つの層に対してコンテンツを届け、コンテンツをシェアしてもらうことが重要だ。

1.既に関係性が構築できている層とのコミュニケーション

企業が開設しているSNSアカウントをフォローしている、あるいは企業が配信しているメールマガジンに登録している層に対してコンテンツを配信しよう。B to Bでは、名刺交換等によって獲得したメールアドレス宛にコンテンツを送ることも有効だ。

2.インフルエンサー層とのコミュニケーション

インターネット上には影響力のあるインフルエンサーが多く存在する。インフルエンサー自身が、あるいは、そのフォロワーが自社の見込客に近い存在である可能性が高いならば、インフルエンサーと直接コンタクトを取ったり、新しいコンテンツを先に提供したりすることは重要だ。なぜならコンテンツが公開されると同時に、コンテンツをシェアしたり、コメントを書いたりすることができ、インフルエンサーとしての潜在的な欲求を満たすことができるからだ。

3.まだ関係性が無い層とのコミュニケーション

まだ関係性が無い層に対しては、先述の2つの層からの二次拡散を待つか、あるいは積極的に広告するという手段がある。コンテンツマーケティングを始めて一定数の購読者を獲得するまでには半年ほどかかるが、その時間を短縮するために広告を使うのは有効な手段だ。もし広告を使うのであれば、後で使うよりも初期段階で使った方が、費用対効果が高い。

コンテンツマーケティングの進化と今後

コンテンツマーケティング 1.0(紙メディア型)

コンテンツマーケティングの起源としてよく紹介されるのが、1895 年に創刊された農業機械メーカーのディア・アンド・カンパニーの雑誌「The Furrow」だ。

この雑誌には、土づくりや肥料のやり方など、自社の見込み客である農家に役立つ情報が掲載されている。自社の農機具を売り込むのではなく、農家が必要としている情報を提供することで信頼を勝ち取る、いわばコンテンツマーケティングの先駆けともいえるスタイルを 100 年以上前から実践していたことになる。

紙メディアに頼る手法はもう古いのかというとそんなことはない。玩具メーカーのLEGOは子供向けの雑誌「レゴマガジン」を年に5回発行し続けている。紙メディアは、使い方を工夫すれば、今でも有効な手法といえる。

コンテンツマーケティング 2.0(デジタルマーケティング化)

1991年にウェブサイトが初めて公開され、1998 年にはGoogleが誕生した。その後、2005 年から 2006 年にかけて YouTube、Facebook、Twitterを始めとするSNSが登場すると、ウェブサイトや SNS上で検索することにより、生活者は自分自身で積極的に情報を集めることができるようになった。生活者のこういった情報収集活動に対応するために、2010 年頃までにはオウンドメディアや SNS を活用したコンテンツマーケティングが盛んになった。

この時期は、よいコンテンツを作れば、自然に見つけてもらうことができ、 集客できるという時代だった。紙メディアしかなかった時代には、適切なタイミングで提供するということがなかなか実現できなかったのだが、デジタルメディアの力を得て、コンテンツマーケティングがようやく花開いた時代といえる。

コンテンツショック

デジタルマーケティングの力を取り入れて、順調に発展を続けたコンテンツマーケティングでしたが、新たな懸念が発生した。「コンテンツマーケティングは終わった」、「コンテンツマーケティングは死んだ」といった記事が書かれるようになり、2015 年には、コンテンツマーケティングの淘汰の時代を予言する「コンテンツショック(コンテンツマーケティングの危機)」という記事 (マーク・シェーファー氏のブログ記事)が話題となった。そのポイントは以下の 3 点だ。

コンテンツ量が増え続けて、人が消費できる限界を超えるようになると、

- • 資金力のある大手企業が有利になる

• 新規企業による参入が難しくなる

• 費用対効果が悪化する

このブログ記事は、マーケティングコンサルタントのマーク・シェーファー 氏が著書をプロモーションするために書かれたものではあったのだが、 Facebook が、2014 年に企業の投稿に対するオーガニックリーチを減らす方針を公表したこともあり、「よいコンテンツを作れば、ユーザーは必ず見つけてくれる」というコンテンツマーケティングの神話が揺らぎだした時期でもある。

コンテンツマーケティング 3.0(コアコンセプト化)

コンテンツショックの影響もあり、SNS 広告やネイティブ広告を活用したコンテンツプロモーションが盛んになっていった。コンテンツマーケティン グは広告と対照的な施策として位置づけられていたが、見つけてもらうという考えだけでは通用せず、コンテンツにもプロモーションが必要な状況になっていったのだ。コンテンツマーケティングがマーケティングコミュニケーションの核となる戦略として捉えられるようになり、広告もその手段として取り入れられるようになっていった。

コンテンツマーケティング 4.0(オーディエンスビルディング型)

2017年、CMIの創設者であるジョー・プリッツィ氏は、商品を作ってから見込み客を集めるのではなく、見込み客を集めてから商品を作るというオーディエンスファーストという考え方を、著書「Killing Marketing」で提唱した。

また、共著者であるロバート・ローズ氏は、顧客化(商品購入)を目的としたカスタマージャーニーマップに加え、オーディエンス化を目的としたカスタマージャーニーマップを並行して用意し、生活者がこの二つを行き来できるようにすることが重要であるという考え方を、ブログ記事やカンファレンスで主張した。オーディエンスを資産として捉え、その価値を重視する考え方である。

この段階では、企業が本当の意味でメディア化し、企業がメディアを運営しているのか、メディアが商品を販売しているのかの境界が曖昧になっていった。このレベルのコンテンツマーケティングを実現できたことで、メディア運営自体でも収益を上げることができ、それまでコストであったマーケティングの位置づけが大きく変わった。

Google Zeroという新たな転換点

4.0の成熟期を迎えた直後、さらに大きな環境変化が訪れた。The Verge編集長のNilay Patel氏が指摘する「Google Zero」である。これは「Google検索が外部サイトへほとんどトラフィックを送らなくなる瞬間」を意味する。

検索はこれまで、ウェブ全体のビジネスを支える“見えないプラットフォーム”として機能してきた。WebサイトはGoogle検索から流入を得て、広告収益を上げる──そんな構図が長らく常識だった。だが近年、AI要約や検索結果内で完結するリッチスニペットの拡大により、ユーザーがリンクをクリックせずGoogle内で情報を済ませるケースが急増している。

検索トラフィックを前提に成り立ってきた多くのビジネスにとって、これは根本的な危機である。もはや「検索で上位を取れば人が来る」という発想は通用せず、コンテンツがGoogleという巨大プラットフォームに依存せずに価値を届ける方法を模索する時代に入ったと言える。

コンテンツマーケティング5.0へ:ゼロクリック時代のオウンドコンテンツ戦略

そして現在。Google Zeroが示した現実――検索に表示されてもクリックされない――は、コンテンツマーケティングを次の段階へと押し出した。

広告の原点に立ち返ると、人が購買の瞬間に思い浮かべるブランドこそが選ばれる。検索エンジンに頼る前に、自分の記憶からブランドを呼び起こす“想起の力”が再び主役となるだろう。

この課題に応える考え方として、Robert Rose氏は「オウンドメディアからオウンドコンテンツへの進化」を提唱する。従来は自社サイトやブログといったオウンドメディアに人を集めることが中心だったが、ゼロクリック時代ではユーザーが必ずしもホームに来るとは限らない。

そこで重要になるのが、コンテンツそのものを資産として捉える発想だ。オリジナル番組やシリーズ動画、ストーリー性のあるキャンペーンなど、どこで消費されてもブランドの世界観を伝えられるコンテンツこそが、想起を生み出す鍵となる。

このオウンドコンテンツを届けるには、YouTubeやTikTokなどレンタルレールの積極活用が欠かせない。従来はオウンドメディアへの誘導手段に過ぎなかったSNSや動画プラットフォームが、その配信アルゴリズムを有効に活用すれば、今やオウンドコンテンツを広く届ける流通インフラとして機能する。一方、自社ホームは深い体験や限定価値を提供する場として再定義され、デジタルに限らず実店舗やショールームも含まれる。

戦略はシンプルだ。まずレンタルレールでオウンドコンテンツを配信し、多くの人に出会ってもらう。そして関心を持ったユーザーをホームに迎え入れ、「ここでしか得られない体験」を返す。この往復運動を繰り返すことで、ブランドはユーザーの記憶に強く刻まれていく。

ゼロクリック検索時代においては、オウンドメディアとレンタルレールはもはや主従関係ではない。両者をどう組み合わせ、ユーザー体験を設計するかということが、コンテンツマーケティング5.0になっていくのではないかと思われる。

.png?width=617&height=343&name=5.0%20(1).png)

関連記事

コンテンツマーケティングラボについて

コンテンツマーケティング入門記事

- コンテンツマーケティングとは何か?

- 基本コンセプト”Like a Publisher”

- コンテンツマーケティングの歴史

- コンテンツマーケティングの情報構造(前編)

- コンテンツマーケティングの情報構造(後編)

- 「普及曲線」からコンテンツマーケティングを考える

- 今さら聞けない!コンテンツマーケティングの基本の「キ」

- コンテンツマーケティングとは?7つのステップ

- コンテンツマーケティングの4つの型

新入社員のためのコンテンツマーケティング

- 新入社員のためのコンテンツマーケティング入門(1) 情報の届け方の大変革

- 新入社員のためのコンテンツマーケティング入門(2) トリプルメディア時代の伝え方

- 新入社員のためのコンテンツマーケティング入門(3) ZMOTへの対応策

- 新入社員のためのコンテンツマーケティング入門(4) 3C分析からビジネスゴールの設定まで

- 新入社員のためのコンテンツマーケティング入門(5) ペルソナの作り方

- 新入社員のためのコンテンツマーケティング入門(6) カスタマージャーニーマップの作り方

- 新入社員のためのコンテンツマーケティング入門(7) コンテンツへの落とし込み方

- 新入社員のためのコンテンツマーケティング入門(8) CTAとKPIの関係性

- 新入社員のためのコンテンツマーケティング入門(9) コンテンツオーディット

- 新入社員のためのコンテンツマーケティング入門(10) ファクト収集

- 新入社員のためのコンテンツマーケティング入門(11) ストーリーの力を利用する

- 新入社員のためのコンテンツマーケティング入門(12) コンテンツプロモーション

コンテンツマーケティングの著名人に聞く

以下はアメリカでコンテンツマーケティングが盛り上がり始めた2012年に行ったインタビューの記事です。コンテンツマーケティング初期の記事なのでこれからコンテンツマーケティングについて勉強したい方に分かりやすい内容になっています。

NEWS LETTERをお届けします!

コンテンツマーケティングラボの最新情報を、

定期的にEメールでまとめて、お知らせします

当月の更新情報を翌月初にお届けします。

(購読すると弊社の書籍発売イベントの特典資料をダウンロードできます)